图文简介: 小豆子里的大科技:5万份“基因宝藏”撬动食用豆育种革命。

从基因库里沉睡的5万份种质“宝藏”,到餐桌上的绿豆汤、芸豆炖肉,一颗小小的食用豆,承载着育种科技的智慧与温度。中国农业科学院作物科学研究所的武晶研究员带领团队,正通过不断创新的育种技术,让这些“小豆子”迸发抗旱耐病、营养美味的大能量。

种质资源:5万份“基因宝藏”的科学储备

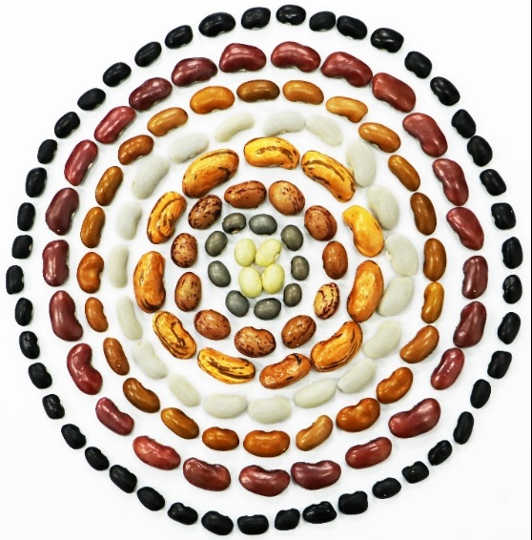

我国食用豆种质资源的收集与保存规模位居全球前列,目前已涵盖18个豆种,总量接近5万份。其中,芸豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、豇豆六大类为核心品种,每类保存量均超过5000份,其余如鹰嘴豆、木豆等也有相应储备,构成了丰富的遗传资源库。

各种食用豆

为让这些资源“活起来”,科研人员开展了系统的基因型与表型鉴定。基因型鉴定方面,已完成蚕豆、豌豆、绿豆等重要豆种的基因组测序,处于国际领先水平;同时对芸豆等核心种质的700余份材料进行全基因组重测序,深度挖掘遗传多样性。表型鉴定则聚焦田间性状与抗病能力,为后续育种提供扎实的数据支撑。这些工作不仅厘清了食用豆的遗传“家底”,更为品种改良筑牢了资源根基。

筛选“潜力股”:从海量资源到优异种质

在5万份资源中筛选出“潜力股”,需要田间与室内的双重淬炼。田间鉴定聚焦产量相关性状,连续多年观察株高、单株产量、结荚数等指标,精准捕捉品种的生产潜力;室内鉴定则针对性攻克生产痛点,重点检测对蚕豆白粉病、绿豆锈病、芸豆细菌性疫病等病害的抗性,以及对豆类普遍威胁的豆象虫害的抵御能力。

在此基础上,优异种质被直接交付育种家应用,而基因型鉴定的深入开展,进一步加速了这一进程。通过挖掘控制优异性状的关键基因,科研人员推动传统育种向分子育种升级,大幅提升了育种效率与资源利用率,让“好基因”更快转化为“好品种”。

定向攻坚:新品种破解生产难题

针对生产上频发的病害问题,育种团队定向培育出一批抗逆性强、适应性广的新品种。其中,中芸六号和中芸八号堪称典范:它们不仅产量突出,在山西、河北、黑龙江、贵州毕节等多个主产区推广时均保持高产稳定;更重要的是,二者对夏季高温高湿环境下易爆发的细菌性疫病具有显著抗性,有效解决了困扰农民的减产难题。

黑龙江芸豆生产基地

这些新品种的推广,不仅在苗期抵御枯萎病(避免整株死亡导致的大面积损失),更在结荚期对抗细菌性疫病、炭疽病,从生育周期全程守护产量,让“小豆子”成为稳产增收的可靠力量。

技术革新:基因编辑开启育种新篇

基因编辑技术的引入,为食用豆育种按下“加速键”。与传统育种相比,它以“快”与“准”著称——无需多代筛选即可定点改良特定基因。例如,若某品种产量优异但抗病性不足,科研人员可通过基因编辑定向强化其抗病基因,在保留产量优势的同时赋予其抗病能力,实现“鱼与熊掌兼得”。

未来,随着基因编辑与人工智能等新技术的融合,食用豆育种将更精准、高效,不仅能快速响应生产需求,更能定向改良营养成分、提升口感,让“小豆子”在保障粮食安全、丰富餐桌选择的道路上持续发力。

从5万份种质资源的科学守护,到新品种的田间绽放,再到基因技术的未来展望,食用豆育种的创新之路,正是农业科技赋能“舌尖安全”的生动缩影。这颗穿越千年的豆子,正以科技为翼,续写与人类共生的新篇章。

科学审核:武晶 中国农业科学院作物科学研究所研究员

编辑整理: 肖春芳 宋雅娟 程丽华(实习)

来源: 科普中国、大国粮策

地址:山东省泰安市东岳大街481-1号

鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924

传真:0538-8413780

网址:www.tastm.cn

邮箱1:takjg@126.com